―― 水と磁石と、ちょっとした太鼓の音

📖 読了目安:12〜15分(コーヒー1杯+追いコーヒーも可)

👉 お急ぎの方はショート動画でどうぞ

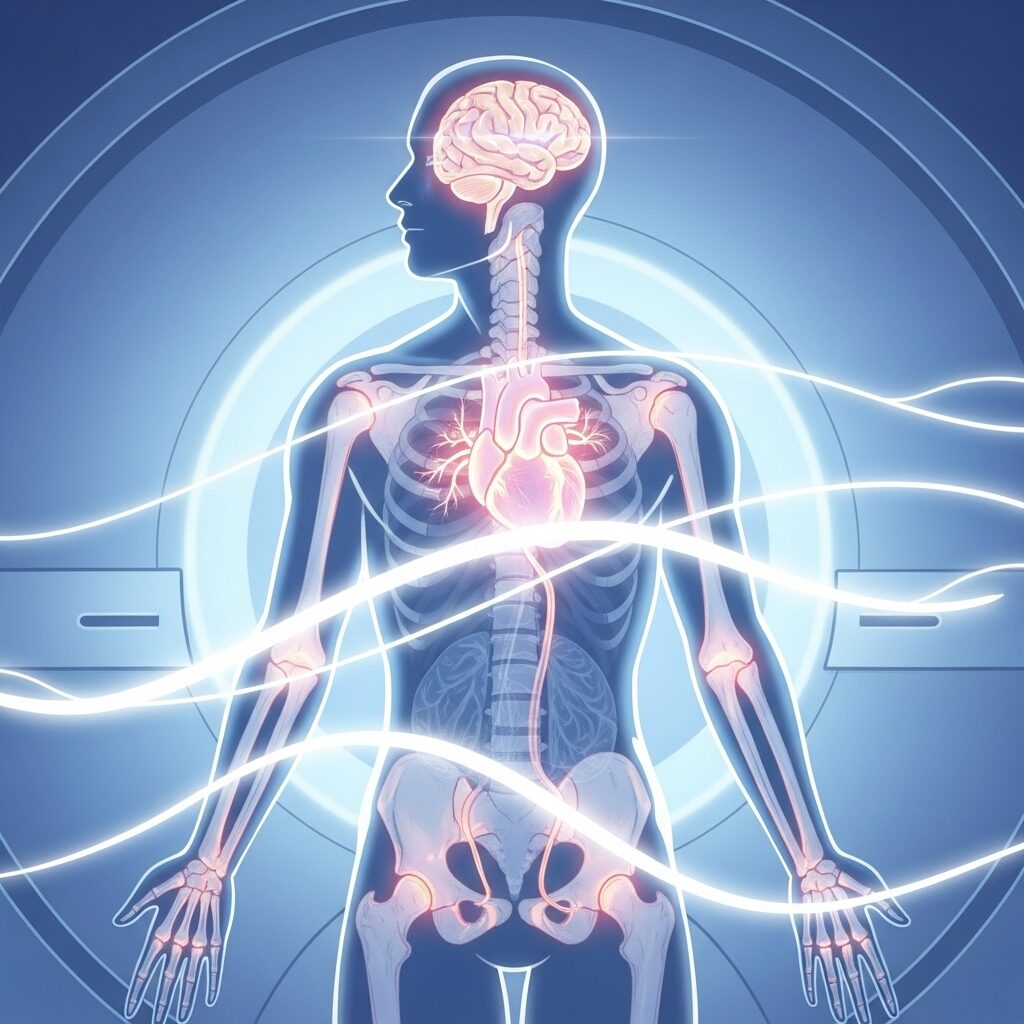

この記事でわかること

- MRIが“水”を使って体の中を写すしくみ

- 画面の白黒の濃淡(コントラスト)が生まれる理由

- 検査中の「ガガガ!」という大きな音の正体

- MRIの安全性と、当日の上手な受け方

(※読み終わったら「MRIってちょっと面白いやん」とニヤッとしてくれたら本望です😎)

■はじめに:50代の健康診断でもお馴染み。放射線を使わない“水のカメラ”の秘密

レントゲンやCTは「放射線で撮る」検査。でもMRIはちょっと変わり者。放射線は一切使いません。

代わりに使うのは、体の中にある“水(の水素)”。これを強力な磁石とラジオ波で“鳴らして”、その音色(信号)から画像を作っているんです。

ひとことで言うと:

👉 体の中の水の楽器を鳴らして、その響きで白黒の地図を描く。

📸 カメラで例えるなら:

- レントゲンやCT → 「フラッシュを一瞬パッと焚く」方式

- MRI → 「シャッターを長めに開けて、光の変化(余韻)をコツコツ集める」方式

MRIは、時間をかけて音色を聴き分ける“耳のいいカメラ”なんです。

(ただし「耳がいい」と言っても、検査音は爆音。ライブハウス仕様です🤣)

🎼 音楽の例え:

レントゲンやCTが「一瞬のカメラフラッシュ」だとすると、MRIは「コンサートの録音」。

フラッシュは一瞬で真っ白に写すけど、録音は余韻や響きを丁寧に拾っていきます。

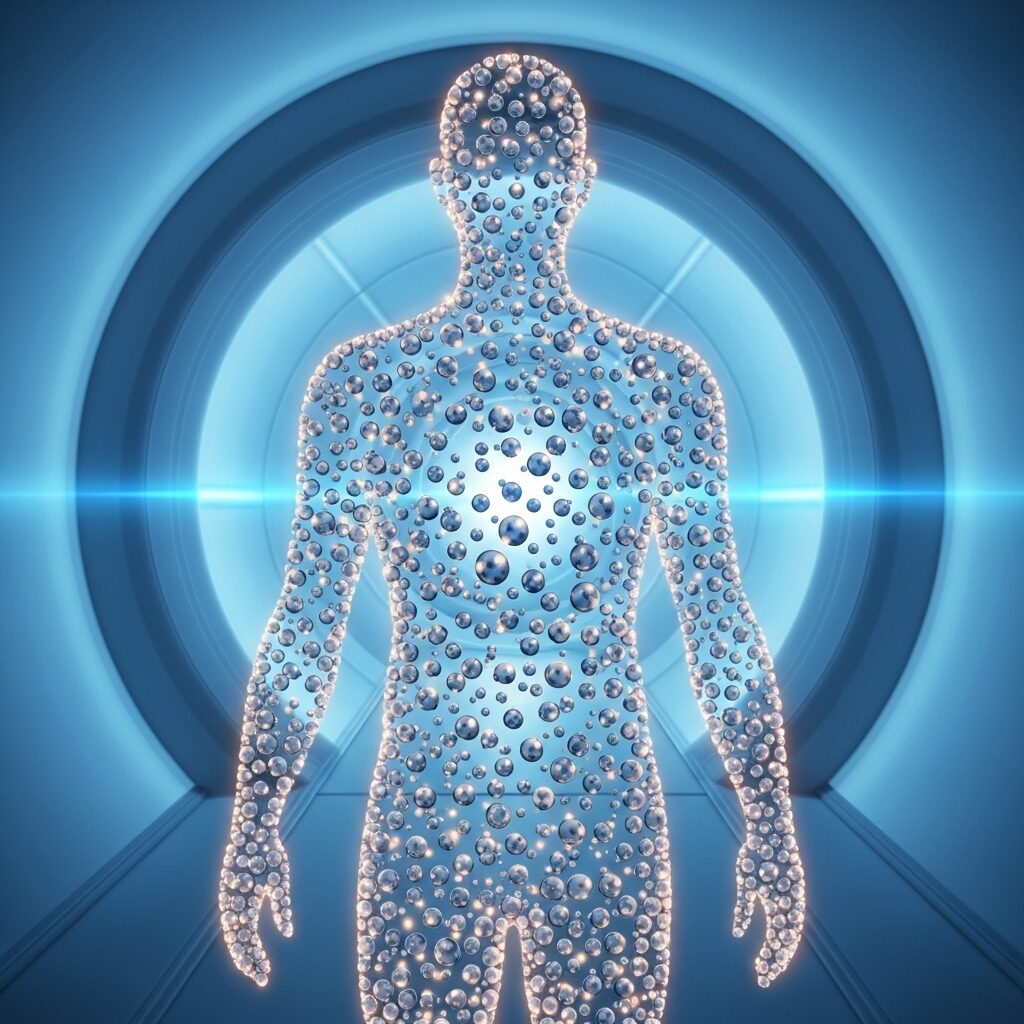

1. 主役は“水の中の水素”

体の約6割は水分。その水の中にある水素原子が、MRIの主役です。

水素はちょっと不思議な性質を持っています。

- 実は“小さな磁石”みたいな性格を持っている

- 強い磁場をかけると、同じ方向に「ピタッ」と並びやすい

だからMRIでは「体じゅうの水素を一列に整列させてから、信号をもらう」という仕組みになっています。

📌 ポイント

- 水素は体のどこにでもある → どんな部位でも写しやすい

- 骨のように水が少ない場所 → 信号が弱い → 写り方に個性が出る

🥒 料理の例え:

キュウリに塩を振ると、水分が一方向にじゅわっと出てきますよね。

磁場をかけると水素が一方向に揃うのも、そんなイメージ。

(「MRIは水分が多い人ほど得意」って考えると、夏のスイカは超優秀な被写体かもしれませんね🍉笑)

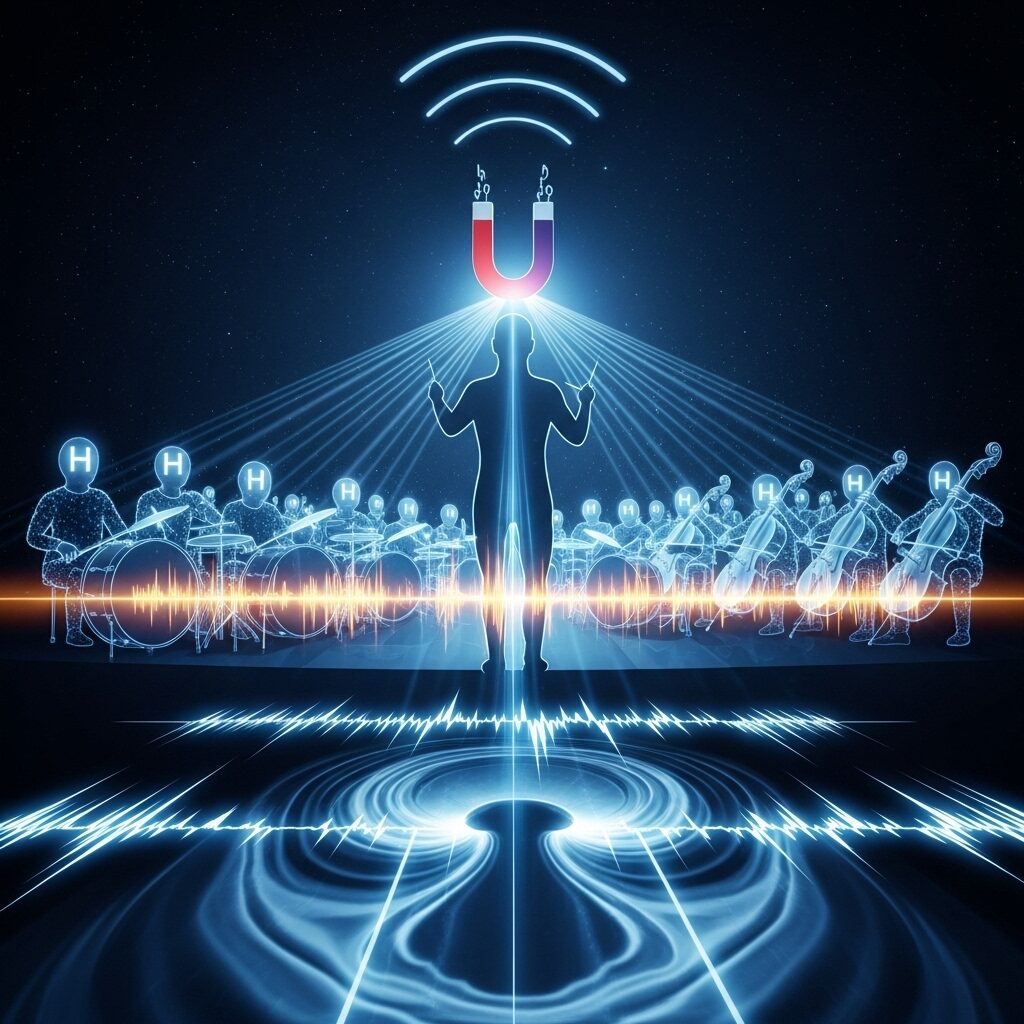

🎼 音楽の例え:

バラバラに座っている楽団員(水素くんたち)が、指揮者(MRIの磁石)の一声で「せーの!」と同じ方向を向くイメージ。準備が整ったら、一斉に演奏開始!

2. 強い磁石で“ならす”――静磁場(B0)

MRIのトンネルに入ると、あなたの体は一瞬で“地球規模の引力ゲーム”に参加させられます。

というのも、MRIの中には地球の磁場の3万倍以上の超強力な磁石があるんです。

🌍 地球の磁場ってどれくらい?

コンパスの針が北を向くくらいの弱い力。

それに比べたら、MRIは「地球が3万個分」押しかけてきてるレベル。

この磁場に包まれると、水素くん(体内の水素原子)は「はいはい、そっち向きます!」と素直に一斉に並び始めます。(地球の磁場なんて眼中にナシ!超強力!)

🎿 スポーツの例え:

スキー場で人々が自由に滑っていたのに、リフト乗り場に近づいた途端、みんなが一列に並ぶ――これが“整列”。バラバラだった水素が、磁石の力でピタッと整列するんですね。

🎼 音楽の例え:

楽器隊がチューニングで「ラの音」を合わせている場面。全員がバラバラに音を出していたのが、ぴったり同じ高さに揃う瞬間。この統一感がないと、演奏(=画像作り)は始まりません。

🧲 日常の例え:

冷蔵庫に貼るマグネット。バラバラやと磁力は弱いけど、同じ方向に揃ったら急に強力に。MRIの磁場はその“究極版”。全身の水素を一気に整列させ、検査の舞台が整います。

📌 ここがポイント:

- この「静磁場(B0)」こそがMRIの土台。磁場が乱れていたら画像は作れません。

- 均一さを保つために「シム」という微調整も行われています。

🧒 小学生にもわかる!「シム」ってなに?

カメラで写真を撮る前に、ピントをちょっと回して合わせるよね?

シムはその磁石バージョン。

体の形のせいで磁石の力にむらができると、写真がボヤける。(人間の体ってデコボコしてますよね?)

そこで磁石をすこーし足したり引いたりして、むらをならす作業をする。

それがシム(SHIM)。

要するに:「磁石のピント合わせ」!(寝ぐせ直しでもOK🤣)

(つまりMRIは「世界最強の磁石を使った整列大会」! 水素くんたち、地球の磁場なんて相手にしてません🤣)

👉 まとめると:

MRIはまず「最強の磁石で、水素をきっちり並ばせる」ことから始まります。ここまでで、ようやく演奏(画像作り)の舞台が整ったわけです。

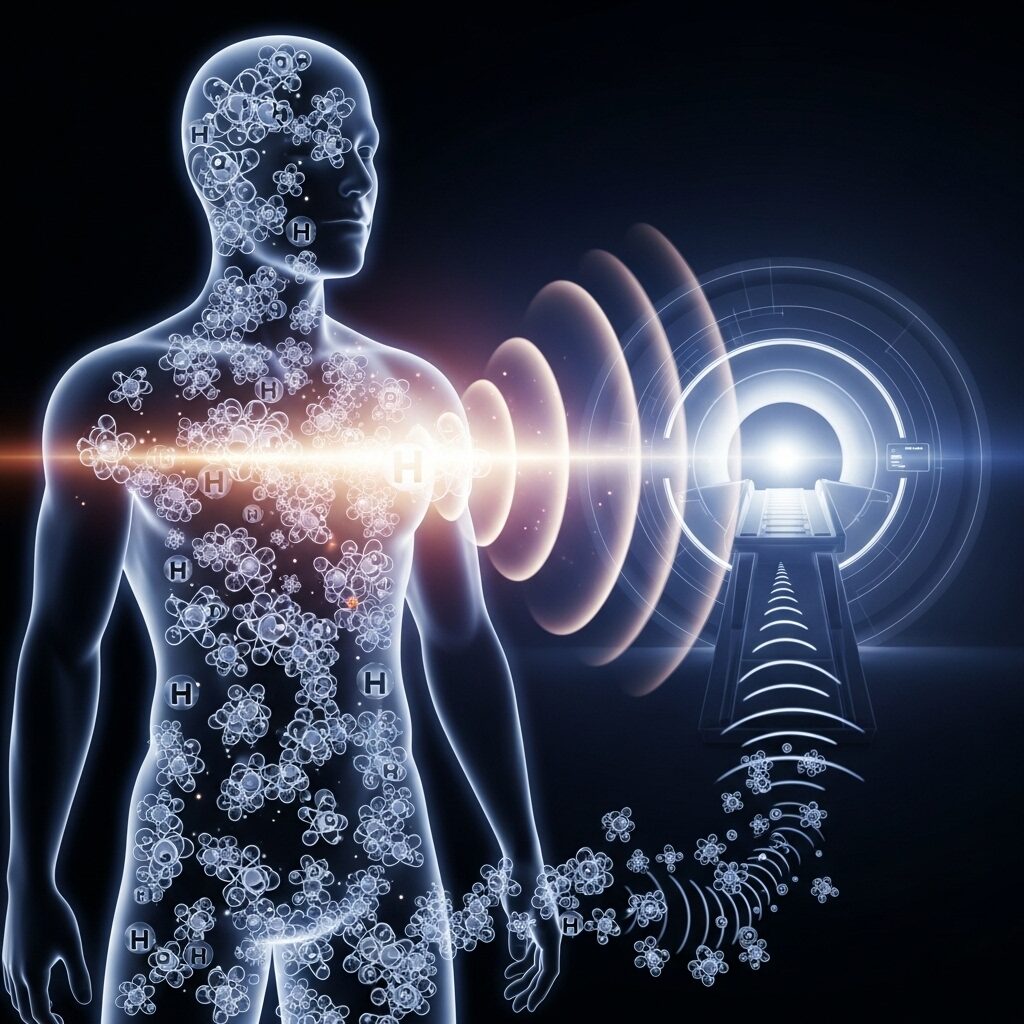

3. ラジオ波で“ポンと鳴らす”――RFパルス

さて、水素くんたちがきれいに整列して「準備OK!」となったところで、次に必要なのはきっかけです。

ここで登場するのが「ラジオ波(RFパルス)」という刺激。MRI装置が「ポン!」とラジオ波を送ると、水素くんは元気よく横に傾き、エネルギーをため込みます。

そしてラジオ波を止めると――水素くんは元の位置に戻りながら、小さな信号(余韻)を出してくれるのです。

この信号こそが、MRI画像の材料。装置にある“耳(受信コイル)”がそれをキャッチして、私たちが見る画像へと変換されます。

🎻 楽器の例え:

ギターの弦をポンと弾くと「ビーン」と余韻が残りますよね。水素くんも同じ。ラジオ波でポンと弾かれると、余韻を響かせるんです。

🎶 音楽にたとえると:

- バイオリン → 音が長くきらびやかに響く(余韻が長い=T2信号)

- 打楽器(ドラム) → パッと鳴ってすぐ消える(余韻が短い=T1信号)

- ギター → 弾き方しだいで音の残り方も変わる(=撮影条件しだいでコントラストが変わる)

つまり、MRIは「いろんな楽器の余韻を聴き分ける」ような検査なのです。

🧒 小学生にもわかる!「ラジオ波」ってなに?

ラジオ波は、“音のラジオ”やないで、目に見えない電波の仲間。

スマホやWi-Fiと同じ電磁波で、体に音を当てるんやなく、電波で「合図」を出す。

水素くんはこの合図で「よっしゃ!」と横向きに傾いて元気をためる。

合図が止まると元の向きに戻りながら「チリチリ…」と小さな信号を出す。

要するに:「電波で号令かけて、止めたら“余韻”が返ってくる」!(先生の「起立、礼、着席!」と一緒🤣)

👉 イメージ的には…

体の中に小さな楽器隊(水素くんたち)がいて、MRI装置の合図で一斉に演奏を始める。その音色をマイク(受信コイル)で拾って、「楽譜(画像)」に書き起こしていくイメージです🎶

📌 ポイント:

MRIはただ「音がある/ない」を見るわけじゃありません。

大事なのは「余韻がどれくらい続くか」「どのくらい早く消えるか」。この違いを利用して、組織ごとに白黒のコントラストをつけているのです。

🎼 オーケストラの比喩まとめ:

MRI装置はまるで指揮者。

「水素バイオリン隊」「脂肪ドラム隊」「水分ギター隊」が、それぞれ違う音を出すのを聴き分け、一枚の楽譜に仕立てる。

(要するにMRIは「世界一真面目なバンドマン」。水素くんたちは休まず演奏、装置はひたすら録音です🎤笑)

💡 ここまでの流れ:

- 水素を整列させる(チューニング)

- ラジオ波でポンと弾く(演奏スタート)

- 戻りながら出る余韻をキャッチ(録音)

これで、画像の“生音”が手に入ったことになります。

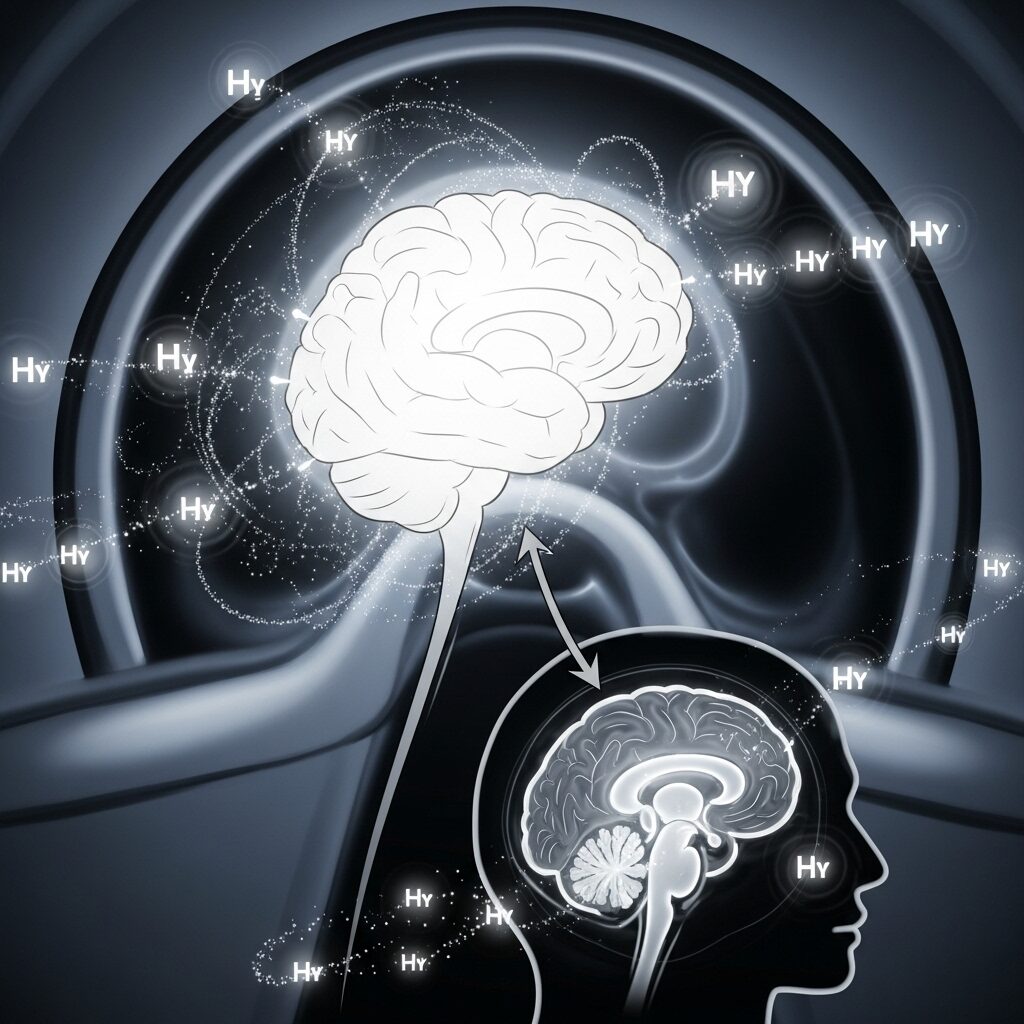

4. 画面の白黒(濃淡)は“戻る時間の違い”から

ここからがMRIの本領発揮。水素くんたちは誰でもラジオ波で余韻を出します。

でも――実は戻るスピードが組織ごとに違うんです。

この“違い”こそが、MRIの画像に「白黒の濃淡」を生み出します。

🌱 自然の例え

- 春にパッと咲く花 → 明るく目立つ(白っぽく写る)

- 秋にじっくり紅葉する木 → ゆっくり変化する(黒っぽく写る)

同じ自然でも「早い/遅い」で印象が違う。MRIも同じで、早く信号が戻る組織は白、遅い組織は黒になるのです。

📌 撮り方で変わる見え方

MRIのすごいところは、カメラのフィルターを変えるように「撮り方」を切り替えられること。設定を変えるだけで、「水の視点」や「脂肪の視点」など、メガネを掛け替えるみたいに見え方が変わります。

| 撮り方 | 何が明るく(白く)なる? | 何を見るのに便利? |

| T1強調像 | 脂肪 | 体の構造や形をくっきり見る |

| T2強調像 | 水・炎症・むくみ | 病気の変化や異常を見つけやすい |

| PD像 | 水素の量そのもの | 関節などの組織の状態を評価 |

(つまりMRIは「花見と紅葉狩り、どっちも楽しめるカメラ」ってことです🌸🍁)

🎼 音楽の例え

- T1強調像 → 打楽器のテンポ。輪郭をハッキリ、リズム良く見せる。

- T2強調像 → バイオリンの長い余韻。じわじわと異常を長く響かせて見せる。

- PD像 → 全員での合奏。音の厚み=組織の量をそのまま聞かせる。

MRIは、指揮者が楽器ごとの音を使い分けながら曲の表情を描き分けるように、「設定」で見え方を切り替える技術なんです。

💡 ポイント整理

- 早い信号 → 白っぽく(脂肪など)

- 遅い信号 → 黒っぽく(水や炎症など)

- 設定(T1/T2/PD) → どの音に耳を傾けるかを変える

こうして「MRI画像の白黒の地図」が完成していきます。

5. 「ガガガ!」音の正体は“太鼓の演奏”

MRIを受けたことがある人なら、必ず思うはず。

「なんやこの爆音!?💦 大丈夫なん!?」

ご安心ください。

結論:完全に正常な動作音です。

🎯 仕組み

MRIは「体のどの場所から信号を拾うか」を区別するために、傾斜磁場コイルという部品で磁場を細かく切り替えます。

そのとき、コイルに数百アンペア級の大電流が一瞬で流れる。

するとローレンツ力(電気×磁石の力)が働いて、金属の部分がブルブルッと振動。

この振動が「コンコン」「ガガガ!」という音になって耳に届くのです。

つまり――

電気がドン! → 磁石がグイ! → コイルがブルブル! → 空気がビリビリ! → 耳にガガガ!

これが真相🤣

👉 ただし安心してください。振動してるのはコイルの金属部分だけ。

トンネル全体が揺れているわけでも、体に衝撃が伝わっているわけでもありません。“音が鳴っているだけ”で、体への危害は一切ありませんのでご安心を😅。

🧒 小学生にもわかる!「傾斜磁場コイル」ってなに?

体のどの場所の音かを住所みたいに教える“地図ペン”。

MRIの中で磁石の強さを場所ごとにちょっとだけ変えると、

「ここは公園(頭)」「ここは学校(お腹)」みたいに位置が区別できる。

その“ちょっとだけ変える装置”が傾斜磁場コイル。

要するに:「磁石で描く見えない方眼ノート」!(方眼がないと、どこに絵があるか分からんやろ?)

🥁 太鼓の例え

- 「コン…コン…」 → 広い範囲をざっくり設定するバスドラム

- 「ガガガ!」 → 細かい情報をリズムよく刻むスネア

MRIは太鼓のビートで体の地図を描いてるんです。

🚌 電車の例え

電車が急発進・急停車するとき「ガタン!」と音が出るのと同じ。磁場を急に切り替えるとコイルが揺れて音になる。

(なので「静かなMRI」=仕事サボってる…わけじゃないけど、ガガガ言うてる方が本気の証拠😅)

📊 音の大きさの目安

- MRIの音量は 80〜110 dB。

- 工事現場や地下鉄に近いレベル。

- 特に拡散強調画像(DWI)ではさらに大きくなりがち。

👉 だからこそ、検査のときは耳栓やヘッドホンが必須。病院に用意があるので遠慮なく使ってください。(いや、むしろ使わなあかんし、必ず付けられます。)

💡 ポイント

- 「ガガガ音」は危険信号ではない。むしろ順調運転の証拠。

- 音が大きいのは、MRIがフル稼働で頑張ってるから。

- 耳栓をすれば安全で、体に害はありません。

6. MRIの良いところ(安全性と得意分野)

「音もうるさいし時間もかかるし…MRIってめんどくさそうやな〜」

ちょっと待って。MRIには他の検査にはない強みがあります。

✅ 主なメリット

- 放射線を使わない → 被ばくゼロ

レントゲンやCTはX線(放射線)を使うけど、MRIはゼロ。被ばくの心配なし。 - 軟部組織に強い

骨の中や脳、脊髄、関節、内臓…柔らかい部分が大得意。CTが苦手な“肉の部分”を、MRIはドヤ顔で描き出す。 - 応用範囲が広い

脳の血流や関節の靭帯、さらにはfMRI(考えているときにどこが働いているか)まで。万能カメラ。

🎼 音楽の例え

レントゲンがモノラル録音なら、MRIはフルオーケストラのハイレゾ音源。

- 脳の細かな響きも

- 関節の小さなきしみ音も

ぜ〜んぶ聞き分けてくれる。

🔍 具体例

- 🧠 脳:脳梗塞や腫瘍を早期にキャッチ

- 🦴 関節:半月板や靭帯の損傷を精密に映す

- 🫀 血管:造影剤なしでも描けるMRアンギオ

- 🎭 脳機能:fMRIで「考えているときにどの部位が光ってるか」を見る

MRIは、未来の医療を支える“聴診器+カメラ”のハイブリッドなんです。

⚠️ 注意点(ここ大事!)

- 金属や磁性体は持ち込みNG(磁石が強力すぎる)

- ペースメーカー・人工内耳・一部の金属インプラントは検査不可のことも

- 閉所が苦手な人にはつらい場合あり → 目隠し・音楽・短時間シーケンス・鎮静で対応可

👉 だからこそ、事前の問診と正直な申告がめちゃくちゃ大事。

(「MRIはウソ発見器じゃないけど、金属は隠せませんよ〜😂」)

💡 まとめ(6章のポイント)

- 被ばくゼロ → 安心。

- 軟部組織が得意 → CTが苦手な部分を補完。

- 応用範囲が広い → 脳から血流まで全部チェック。

- 金属は注意 → 申告は正直に。

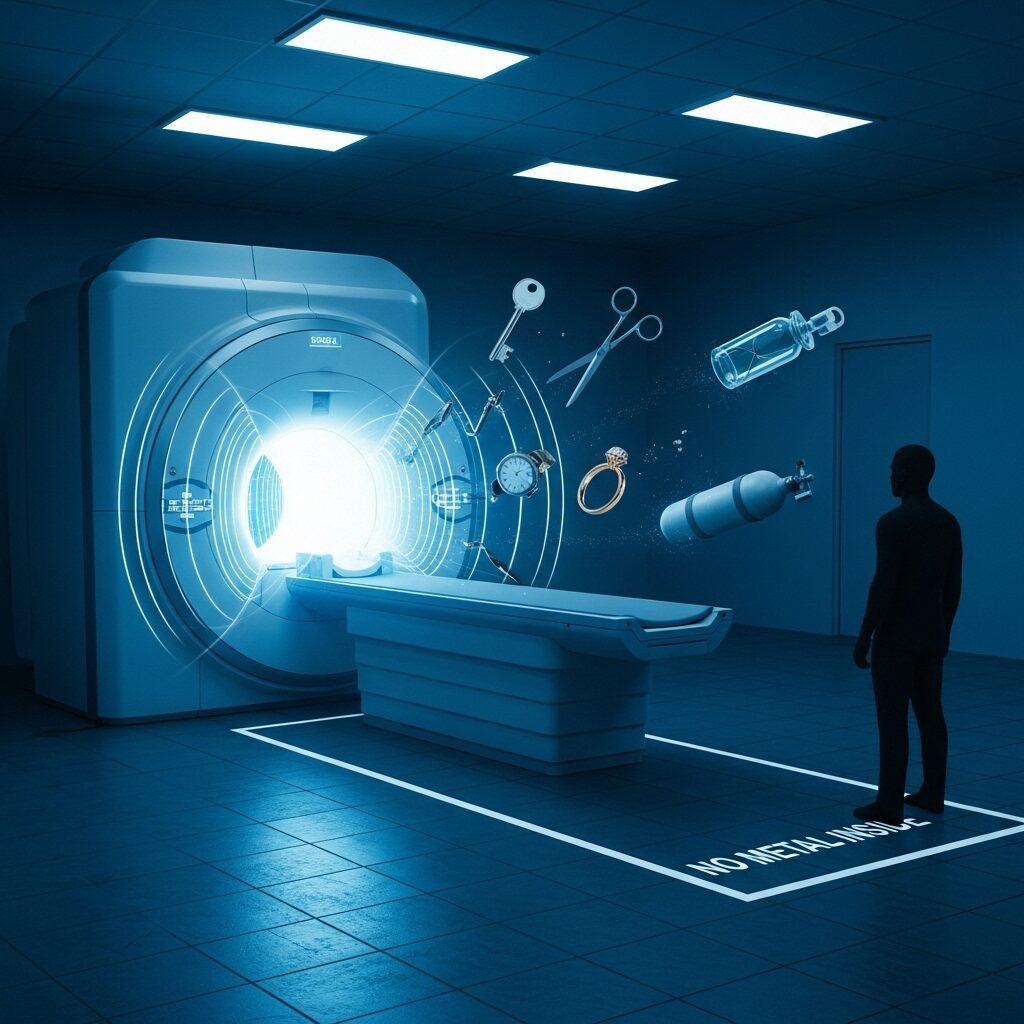

7. 命に関わる最重要事項:MRIの持ち込み厳禁リスト

MRIは便利で安全な検査ですが、ひとつだけ「絶対に守るルール」があります。

それが――金属の持ち込みNG。

なぜならMRIは、地球の磁場の3万倍以上という超ド級の磁石を使っているから。金属を持ち込むと、命に関わる事故につながることがあります。

🛑 【検査ができない可能性が高いもの】

- ペースメーカー

- 人工内耳

- 一部の金属インプラント(脳動脈クリップなど)

👉 理由: 強力な磁力で機器が故障したり、体内で動いてしまう危険があるため。事前申告が命綱。

❌ 【持ち込み・装着NGなもの】

- アクセサリー(指輪・ネックレス・ピアス)

- 時計(スマートウォッチ含む)

- 貼り薬やカイロ(磁石入り・金属成分入り)

- 一部の化粧品(アイメイクなど金属顔料入り)

👉 理由: 磁石に引っ張られたり、発熱→火傷の可能性があるため。

💡 わかりやすい比喩

MRI室は「超巨大な掃除機」みたいなもの。鉄や金属を持って入れば――一瞬で「ガチャン!」と吸い寄せられる。

(実際、クリップボードや酸素ボンベが吹っ飛んだ事故の報告も世界ではあります😱)

🎼 音楽の例えでいうと…

コンサート会場に勝手にトランペットを持ち込み、いきなり変な音を鳴らすようなもの。

せっかく整ったオーケストラが台無し、最悪は公演中止。MRIも同じで、異物(金属)があると安全な演奏(検査)ができないのです。

👉 最後に大事なこと

MRIはウソ発見器じゃない。でも――金属を隠すことだけはできません。

「まあ大丈夫やろ」と申告をサボると、命に関わることも。

正直に申告することが、いちばんの安全対策です。

💡 ポイントまとめ

- ペースメーカーや人工内耳 → 検査不可の場合あり

- 装飾品やカイロ → 火傷・事故の原因

- 正直な申告 → 命を守る必須条件

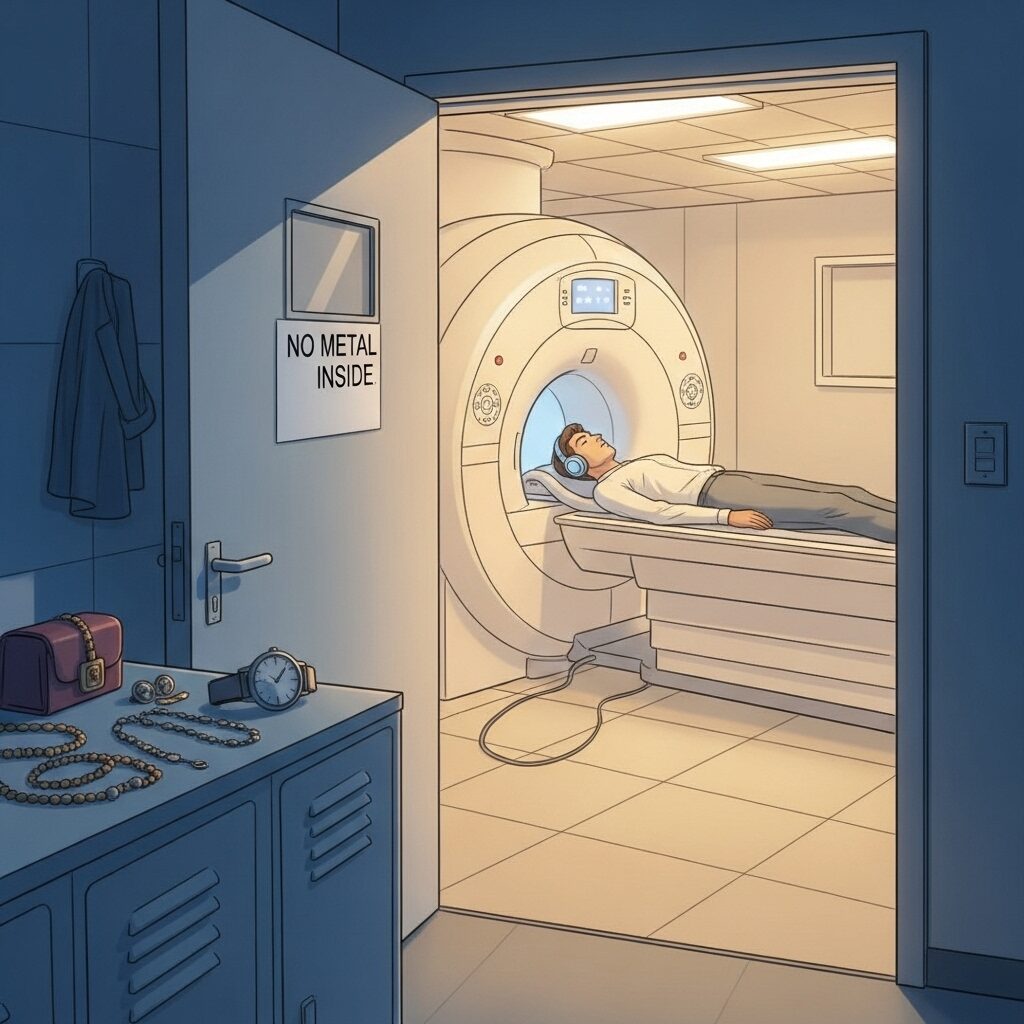

8. 検査がスムーズに終わる!当日の“上手な受け方”とコツ

MRIは「力を抜いて協力」してもらえれば、とても安全に終わる検査。

当日すぐに役立つ具体的なコツはこちら。

💍 金属類は外す

アクセサリー、時計、カイロ、磁石入り湿布は全部外す。

👉 理由: 引っ張られる・発熱→火傷のリスク。ピアスひとつでもNG。

👕 服装はシンプルに

金属のないTシャツや下着、または病院の検査着。

👉 理由: ホックやジッパーは画像ノイズの原因。(ノイズが出ると、その部分が見えなくなったり、撮り直しで時間が延びてしまいます。)

🎧 音対策は遠慮なく

検査中は耳栓やヘッドホンを必ず使用。

👉 理由: MRIの爆音は90〜110 dB(ライブハウス級)。音楽を聴きながら寝る人も多数。リラックス最優先でOK。

📣 合図を覚えておく

ブザーやマイクでいつでも意思表示。

👉 理由: 不安になっても呼べば技師が即対応。閉じ込められる心配は無用。

🌬️ 呼吸とリラックス

深呼吸で脱力。

👉 理由: 動くとブレ→撮り直し。リラックスできれば一発OKで時短。

📝 問診に正直に答える

手術歴・インプラント・タトゥー・妊娠の可能性など正直申告。

👉 理由: 安全直結。隠すと危険。MRIは正直な人に優しい検査。

🎼 音楽の例え

観客が静かに耳を澄ませるほど、演奏は美しく響く。MRIも同じで、動かずリラックスしてくれるほど“きれいな音色=画像”になります。

💡 最後にひとこと

実はMRIは、寝てしまっても問題なし。

「イビキかいたら…」→ 全然OK。

静かに寝ててくれるのが一番ありがたい😴

(※ただし寝返りだけは厳禁。ヨガの達人でも無理です!)

👉 ポイントまとめ

- 金属は絶対外す

- シンプルな服装で

- 耳栓&ヘッドホン必須

- 合図の確認で安心

- 深呼吸してリラックス

9. まとめ:MRIを3ステップで理解する

ここまで「MRIってどうやって画像を作ってるの?」を追いかけました。さいごに超シンプルに。

🎬 MRIは3ステップでできている

- ならす → 強い磁石(静磁場)で、水素を一斉に整列

(指揮者の合図で全員ピシッと姿勢を正す) - 鳴らす → ラジオ波(RF)で「ポン!」と弾いて余韻を出させる

(弦を弾いたあとのビーンという響き) - きき分ける → 傾斜磁場(太鼓のリズム)で場所を区別し、戻るスピードの違いから濃淡の地図を描く

(打楽器のテンポで譜面に正しく書き起こす)

💡 今日の持ち帰り

- 白黒の濃淡は「戻るスピードの違い」で決まる

- 「ガガガ!」は正常運転のドラム(耳栓で快適)

- 金属はNG、申告は正直に(ここは笑い抜きでガチ)

🎼 音楽でたとえると…

MRIはまさに、「水素楽団の大演奏会」。

指揮者(磁石とラジオ波)が合図を出し、楽器隊(水素くん)が余韻を奏で、ドラマー(傾斜磁場コイル)がリズムを刻む。

そのすべてを録音して、スコア(画像)に仕上げるのです。

爆音がするのは――ただの「演奏が本気モード」なだけ。ライブハウスのドラムと同じ、怖がる必要なし。

👴 50代おじさん読者への一言

「音もうるさいし、長いし、ちょっと怖い…」――わかる。

でもMRIは放射線を使わない“やさしい検査”。脳も内臓も関節もハイレゾ監視で、あなたの未来を守る相棒です。

💡 最後に一言

次に検査を受けるときは、耳栓して“ライブ気分”でどうぞ。

仕組みを知れば、恐さは半分、納得は2倍になるはず🎶(終演後は技師さんにニッコリ👍で!)

あわせて読みたい関連記事

- 『50代おじさん、もう怖くない!下剤も楽ちん!大腸がん検査の新常識「大腸CT」とは』

👉 放射線を使う大腸CTをやさしく解説。MRIとの違いもわかります。- 『【50代メンズヘルス】低被ばく×高精度の新時代CT「PCCT」とは』

👉 最新CT技術を紹介。MRIとの比較にぴったり。- 『🦷 50代おじさんの挑戦・歯科インプラント(前編)』

👉 医療体験にまつわる不安と向き合うストーリー。検査に不安を感じる人におすすめ。

コメント